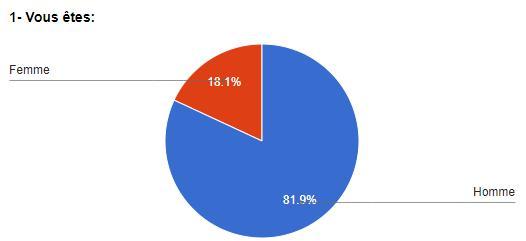

« Dès qu’on leur donne un cadre anonyme d’expression, les mauritaniens se sentent en confiance pour révéler leur soif de changement efficient. Cependant, ce sentiment est réfréné majoritairement par un instinct de survie, tout à la fois individuel et surtout communautaro-tribal ; et on ne peut pas construire ainsi un pays : les crocs sortis de tous les côtés, sans une volonté politique effective d’apaisement » pose d’emblée Jemila. Ce sondage est effectué sur un échantillon de 732 individus sur une période de deux semaines ; celui-ci est plus que viable et représentatif à ses yeux, par rapport à la démographie mauritanienne. En France par exemple, la plupart des sondages sont effectués sur un échantillon de 1000 à 1500 personnes pour une population totale de presque 70 millions d’habitants. 82% d’hommes ont répondu, contre 18% seulement de femmes. « Cela peut s’expliquer par une place plus ou moins relative, pour ne pas dire marginales, des femmes dans le débat d’idées » argue la jeune femme.

« Dès qu’on leur donne un cadre anonyme d’expression, les mauritaniens se sentent en confiance pour révéler leur soif de changement efficient. Cependant, ce sentiment est réfréné majoritairement par un instinct de survie, tout à la fois individuel et surtout communautaro-tribal ; et on ne peut pas construire ainsi un pays : les crocs sortis de tous les côtés, sans une volonté politique effective d’apaisement » pose d’emblée Jemila. Ce sondage est effectué sur un échantillon de 732 individus sur une période de deux semaines ; celui-ci est plus que viable et représentatif à ses yeux, par rapport à la démographie mauritanienne. En France par exemple, la plupart des sondages sont effectués sur un échantillon de 1000 à 1500 personnes pour une population totale de presque 70 millions d’habitants. 82% d’hommes ont répondu, contre 18% seulement de femmes. « Cela peut s’expliquer par une place plus ou moins relative, pour ne pas dire marginales, des femmes dans le débat d’idées » argue la jeune femme.

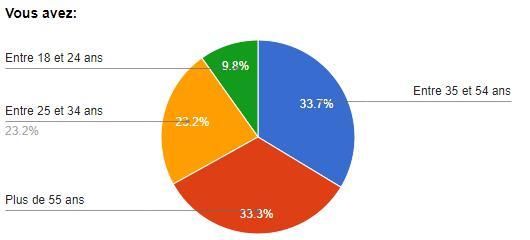

36% de l’échantillon a entre 18 et 34 ans, 34% entre 35 et 54 ans, et 30% ont plus de 55 ans. Ainsi, d’un point de vue de l’âge, le questionnaire a réussi à respecter une certaine homogénéité. « A chaud, quand on regarde l’évolution de la fréquence des réponses, on se rend compte que de prime abord, il y a un certain ombrage, mais très vite, une fois rassuré sur le cadre purement anonyme du questionnaire, les citoyens répondent volontiers à celui-ci. »

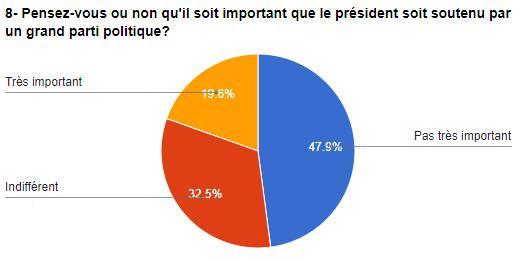

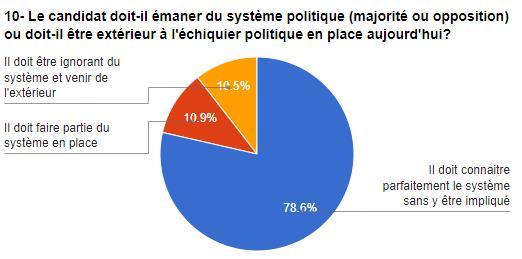

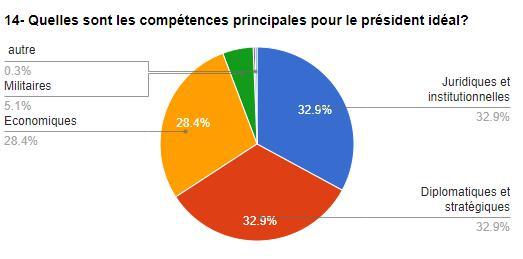

Un sondage qui porte sur 17 questions, dont les résultats les plus marquants sont partagés à la fin de cet article, et qui taillent la structure essentielle du profil attendu par les mauritaniens à l’égard du prochain président en 2019. Et le moins qu’on puisse dire, est que le désir de renouveau est en effet immense, au vu des données agrégées.

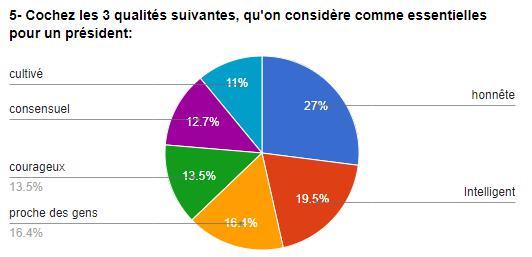

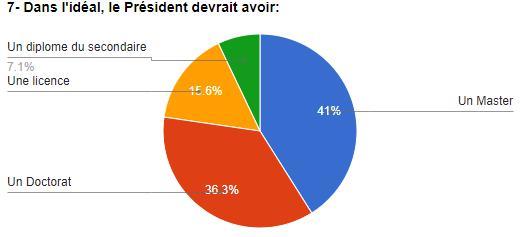

Le sondage, lancé par cette initiative de jeunes « de moins de 30 ans », a révélé principalement deux points sur les caractéristiques espérées du prochain président : les mauritaniens veulent un vrai changement dans la façon de gérer les affaires du pays, et sur le profil de celui ou celle qui aurait cette charge. « L’écrasante majorité des sondés veulent un président, dans l’idéal, anciennement Haut Fonctionnaire émanant d’une Organisation Internationale, plutôt extérieur à l’échiquier politique actuel mais en en comprenant les rouages, un esprit académique chevronné, relativement mur, et par-dessus tout, capable de mener une politique volontaire de cohésion sociale et de dialogue national. Comme président idéal, sans porter de considération pour l’origine régionale, ethnique, sociale ou au parti politique de celui-ci, ils veulent un homme consensuel, intelligent et surtout à l’intégrité morale reconnue de tous.» souligne la jeune femme.

« Ils ne dressent pas un profil utopique mais assez rationnel, cela démontre d’ailleurs toute l’intelligence de nos concitoyens, leur prise de recul constante sur leur environnement immédiat, ainsi que leur désir profond de voir un changement s’enclencher lors des prochaines élections. Ils semblent d’ailleurs de plus en plus réalistes quant à l’efficacité plus que relative des partis politiques, de tout bord, à représenter et porter la voix et les opinions de la population.» développe Jemila.

Les champs sont réduits avec une telle image d’Epinal dessinée, mais loin d’être dans les parages de zéro. De ce portrait-robot, elle évoque différents candidats potentiels « Comme certains, j’ai ma préférence, une idée assez précise de la personne, répondant au profil rêvé au vu des données, qui pourrait manifester une volonté politique comme elle est tant espérée, mais au-delà de ma préférence, la Mauritanie recèle des femmes et des hommes d’exception de cet acabit, qu’on doit aller dénicher. L’un des succès majeurs du CMJD durant la Transition, était d’avoir attiré des fils du pays compétents, capables de construire une Mauritanie nouvelle » affirme Jemila.

«A l’heure où les gens récoltent les cartes électorales des citoyens, nous semons des questionnements, que nous croyons pertinents, pour récolter leurs opinions »

Aujourd’hui, une initiative de ce type ouvre des perspectives crédibles sur l’avènement d’une structure de sondage sérieuse en Mauritanie. Aux yeux de Jemila : « C’est important que les dirigeants d’aujourd’hui et de demain soient au fait et en phase avec ce que pense le peuple VRAIMENT. De ce point de vue, les partis politiques dans leur globalité, qui ont des moyens financiers et humains variables pour devenir la voix du peuple, ont échoué. L’objectif ici n’étant pas de les éreinter mais peut être de leur lancer un appel à se repenser pour mieux agir avec et en direction des citoyens, à l’heure où, partout dans le monde, les populations nationales mettent à rude épreuve leurs partis politiques.» assène-t-elle.

«Je suis madame-tout-le-monde qui aime son pays ; une citoyenne-lambda. Je n’ai rien accompli de particulier en 26 années d’escalade de la vie, mais j’ai été offerte une éducation d’excellence, francophone sans le moindre complexe ( !), définitivement portée sur la critique et l’analyse que je souhaite constructive, cela me permettant plus aisément de formuler une opinion plus ou moins audible. Mais avec mes petits moyens j’essaie de participer à ce genre d’initiatives qui ont du sens, et qui peuvent apporter une amélioration qualitative au débat public en Mauritanie. A un moment où la cacophonie des extrêmes est telle, nous voulons encourager les autres voix du pays à s’exprimer, à débattre, à convaincre et à vaincre tout préjugé ou fatalisme. C’est un des enjeux de cette initiative. En effet à l’heure où les gens récoltent les cartes électorales des citoyens, nous préférons semer des questionnements pertinents pour récolter leurs opinions, à une échelle plus humble évidemment» raconte-t-elle, calmement mais fermement. « Notre voix, que l’on soit femme, homme, jeune ou moins jeune, d’ici ou de plus loin, c’est notre voix qui fait notre citoyenneté, que l’on pense comme la majorité silencieuse ou la minorité assourdissante. »

Issue des tribus guerrières du grand nord mauritanien, Jemila naît « 20 jours après la Constitution de 1991 », une période éprouvée par la guerre du Golfe, celle au Kosovo, la crise des Grands Lacs… « Une période pas très belle, qui a accouché d’une génération de cyniques élevée par une génération désenchantée ; personnellement cela m’a rendu paradoxalement optimiste, notamment dans le contexte mauritanien » concède-t-elle. « L’optimisme est une question de survie en Mauritanie ; c’est une réelle obligation sinon on ne s’en relève pas. Cet optimisme, les Mauritaniens l’ont encore et ne finiront jamais de prier et d’espérer le changement. En 2018, au temps des grandes intégrations régionales, l’engagement de création d’une zone de libre-échange africaine, du passeport unique africain, nous devons amorcer ce grand changement profond de notre méthode de penser et de faire la politique dans ce pays» ajoute-t-elle.

« Ce miracle africain, rwandais, a été fondé sur deux piliers : une volonté politique ferme et sans équivoque d’amorcer le changement et la place centrale donnée à l’éducation des Rwandais dans la réalisation de cette volonté. »

Insistant sur un contexte « flou », où tous les scénarios ne sont pas clairs, la jeune citoyenne estime que le pays est « pour la deuxième fois à la croisée des chemins» (2005 était la première – ndlr). « Si le pouvoir en place veut que cette jeunesse dont je suis issue œuvre à ses côtés pour un avenir meilleur, qu’il fasse en sorte que le pays ait une vraie chance d’alternance pacifique ! Et quitte à ce qu’il ‘préfère’ un candidat, dans le but d’assurer une transition que nous pourrions qualifier de plus douce, qu’il porte sa préférence dans ce terreau fertile qui regorge de femmes et d’hommes d’Etat!» implore-t-elle non sans quelques traits d’humour.

Le grand enjeu de l’après-élection ? Une idée claire, précise : « L’éducation seule construit un état-nation que nous sommes à mille lieues de voir avec le leadership qui, depuis des décennies, focalise malheureusement son discours sur une communautarisation des enjeux économiques et sociaux». Depuis le 12 juillet 1978, quand Moustapha Saleck changeait l’appellation des régions, cela a été la porte ouverte au tribalisme et au communautarisme, d’où cette communautarisation des discours selon elle.

« Un peuple éduqué, conscient d’un avenir commun, est un peuple dont les différentes composantes peuvent parvenir à un compromis ; or la culture autoritaire n’est pas une culture de débat, sans lequel on ne construit pas une cohésion sociale dans une société mauritanienne multiculturelle. Ce sont de vrais compromis qui construisent un pays. »

Des débats et compromis, qui à ses yeux peuvent être esquissés par des femmes et des hommes d’Etat sérieux et honnêtes, à qui on doit redonner une place dans ce pays. « Encore une fois, on en revient au fondement de l’éducation dans ce projet et de tout ce qu’il englobe. Prenez le Rwanda, Paul Kagamé était invité, pourrait-on dire d’honneur, du Sommet du G7 la semaine dernière, preuve, si besoin est, de la réussite et prospérité économique de son pays. Ce miracle africain a été fondé sur deux piliers : une volonté politique ferme et sans équivoque d’amorcer le changement et la place centrale donnée à l’éducation des Rwandais dans la réalisation de cette volonté. » Conclut-elle.

Dans

Dans C’est l’estomac noué et la gorge serrée que les citoyens de six pays membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’apprêtent à entrer dans une période électorale devenue synonyme, dans une trop grande partie du continent, de risque maximal de crise violente. Les premiers qui devraient être convoqués aux urnes sont les électeurs de Guinée Bissau où un scrutin présidentiel et des législatives censés tourner la page d’une période de transition sont prévus le 13 avril prochain. Dans ce pays lusophone, le seul de la région avec les îles du Cap-Vert, le calendrier électoral a été systématiquement perturbé depuis la démocratisation formelle au début des années 1990 par des coups de force militaires, des assassinats politiques et dernièrement par la mort naturelle du président. Mais c’est en 2015 que l’actualité électorale sera extraordinairement chargée.[1] Des élections présidentielles sont prévues au premier trimestre au Nigeria et au Togo, puis au dernier trimestre au Burkina Faso, en Guinée et en Côte d’Ivoire.[2]

C’est l’estomac noué et la gorge serrée que les citoyens de six pays membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’apprêtent à entrer dans une période électorale devenue synonyme, dans une trop grande partie du continent, de risque maximal de crise violente. Les premiers qui devraient être convoqués aux urnes sont les électeurs de Guinée Bissau où un scrutin présidentiel et des législatives censés tourner la page d’une période de transition sont prévus le 13 avril prochain. Dans ce pays lusophone, le seul de la région avec les îles du Cap-Vert, le calendrier électoral a été systématiquement perturbé depuis la démocratisation formelle au début des années 1990 par des coups de force militaires, des assassinats politiques et dernièrement par la mort naturelle du président. Mais c’est en 2015 que l’actualité électorale sera extraordinairement chargée.[1] Des élections présidentielles sont prévues au premier trimestre au Nigeria et au Togo, puis au dernier trimestre au Burkina Faso, en Guinée et en Côte d’Ivoire.[2]

Au lendemain de l’élection d’Ibrahim Boubacar Keita nous disions (

Au lendemain de l’élection d’Ibrahim Boubacar Keita nous disions (