Le 17 mai 2016, François Soudan, actuel directeur de la rédaction de Jeune Afrique, écrit dans une de ses tribunes : « […] Tout démontre que le continent le plus touché par la fièvre des complots est en voie de guérison. Un militaire qui, aujourd’hui, voudrait renverser par les armes un gouvernement, fût-il impopulaire, sait qu’il sera immédiatement condamné et banni par l’Union africaine, l’ONU et la communauté internationale, et qu’en cas de dérapage, la Cour pénale internationale l’attend. » Les récents événements politico-militaires en Afrique francophone liquident cette analyse qui prenait une simple accalmie pour une tendance lourde. En effet, dans une ambiance de « désillusion décromatique », quatre coups d’État se sont succédé, d’août 2020 à janvier 2022, en Afrique francophone : au Mali, au Tchad, en Guinée et au Burkina Faso. Il est vrai que les pays africains se distinguent par le caractère prétorien de leur gouvernance. Selon les données de Jonathan Powell, spécialiste des relations internationales, sur les 486 coups d’État réussis ou ratés depuis 1950, 214 – dont 106 réussis – ont eu lieu en Afrique; ce qui fait de l’Afrique, la région la plus touchée au monde.

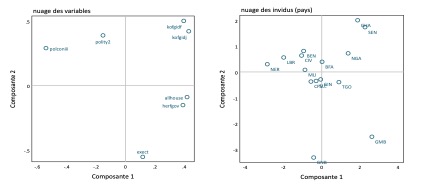

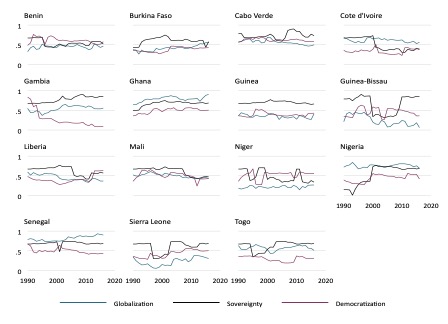

A la suite de cette observation, il y a un désir naturel de recherche de causes : « Tout ce qui naît, naît nécessairement d’une cause », aphorisme axiomatique proclamé par Platon dans le Timée. La question : Quels sont les facteurs favorisant les coups d’État en Afrique ? a trouvé plusieurs réponses. Par exemple, dans son communiqué de presse du 29 Mai 2014, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine déclare : “Les changements anticonstitutionnels de gouvernement et les soulèvements populaires étaient profondément ancrés dans les insuffisances en termes de gouvernance. […] Les situations de cupidité, l’égoïsme, une mauvaise gestion de la diversité et des opportunités, la marginalisation, la violation des droits de l’homme, le refus d’accepter la défaite électorale, la manipulation des constitutions, ainsi que la révision anticonstitutionnelle des constitutions en faveur d’intérêts restreints et la corruption sont des déclencheurs puissants de changements anticonstitutionnels de gouvernement et de soulèvements populaires”. Sur son site, Jonathan Powell indique que « les coups d’État sont de plus en plus limités aux pays les plus pauvres du monde, et la récente vague de coups d’État s’inscrit dans ce contexte ». Simple corrélation ou profonde causalité ? Si causalité, alors quel est son sens ? Est-ce c’est la pauvreté qui favorise les coups d’Etat ou ce sont les coups d’Etat qui favorisent la pauvreté ? Par ailluers, en 2016, les chercheurs américains Aaron Belkin et Evan Schofer ont publié un papier de recherche (Toward a Structural Understanding of Coup Risk) dans lequel ils expliquent que la solidité de la société civile d’un pays, la légitimité du gouvernement vis-à-vis de la population et le passé d’un pays en termes de putschs sont des facteurs prédictifs importants des coups d’État.

Les différentes explications du phénomène des coups d’État en Afrique ci-dessus sont satisfaisantes à bien des égards mais ont la faiblesse de ne pas monter en épingle la cause « fondamentale » – première, en quelque sorte – me semble-t-il. Je veux soutenir dans ce billet la thèse suivante : Les coups d’État en Afrique sont dus à la maturation des États africains. En quelque sorte, les coups d’État dans les pays africains caractériseraient « l’adolescence » de la vie des jeunes États africains et annonceraient même leur passage à la vie adulte. C’est, en somme, le chaos qui annonce l’ordre. Leibniz avait raison de dire : « Il est dans le grand ordre qu’il y ait un petit désordre » ; le mal fait ressortir le bien.

Revenons à ma thèse pour la démontrer.

D’abord, l’État, dans son acception moderne, est une idée neuve en Afrique et pour les Africains car les structures proprement politiques africaines historiques étaient à petite échelle. George Peter Murdock, anthropologue américain, a proposé une classification des institutions politiques suivant les « niveaux de hiérarchie juridictionnelle » (levels of jurisdictional hierarchy, en anglais) dans son livre Ethnographic Atlas, 1967 qui est une base de données sur 1167 sociétés. Dans sa base de données, Murdock a codé une variable (le second chiffre de la colonne 32 dans le dataset) qui varie de 0 à 4 : 0 pour “société sans autorité politique”, 1 pour « petites chefferies », 2 pour « chefferies plus importantes », 3 pour « États » et 4 pour “grands États”. Quand on combine cette classification de Murdock avec les estimations de la population en Afrique en 1880 du projet HYDE (Historical Database of the Global Environment), nous pouvons calculer la proportion d’Africains qui vivaient dans des États en 1880 (voir cette étude : https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/28603.html) . Il en ressort qu’en 1880, seulement 30% des Africains vivaient dans des sociétés qui avaient un État si l’on considère comme état, les groupes ethniques de la base de données de Murdock qui sont codés comme ayant au moins 3 « niveaux de hiérarchie juridictionnelle ». Dans le cas où l’on adopte la définition plus restrictive de “grand État” de Murdock, seulement 4,4% des Africains vivaient dans des sociétés qui avaient un État. Quoi qu’il en soit, une très grande majorité d’Africains ne vivaient pas dans des États au cours de la période précoloniale. Le pouvoir était confiné à l’échelle locale. La raison fondamentale de ce fait réside dans ce que les africains ont développé un scepticisme profond à l’égard de l’autorité politique (surtout à grande échelle) – le lecteur curieux peut aller lire The Children of Woot de Jan Vansina.

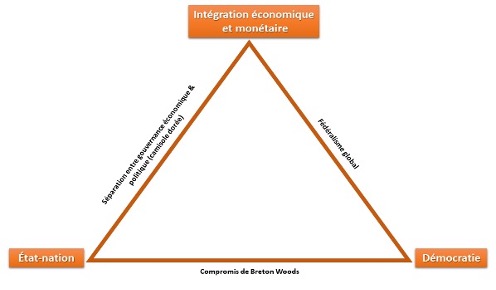

La constitution des États africains tels qu’ils sont de nos jours est un phénomène qui a, dans la plupart des cas, moins d’un siècle et demi d’âge. C’est un monde nouveau pour les Africains qui, pour la majorité, ont vécu dans des sociétés presque sans niveau de hiérarchie juridictionnelle tant le scepticisme à l’endroit de l’autorité politique est profondément ancré. Cela a créé un énorme problème au moment des indépendances ; celui de rassembler toutes les institutions endogènes diverses et souvent contradictoires dans un contrat social post-colonial. Le résultat a été l’instauration d’un magma bureaucratico-politique sur le continent. La nature ayant horreur du vide, la situation post-coloniale a permis la montée des dictateurs et des autocrates, souvent aidés par les puissances coloniales en partance. Ainsi, la mentalité de “The winner takes all” a gagné la vie politique des jeunes États en Afrique. Cette attitude de “The winner takes all”, bien expliqué par Carlos Lopes dans son livre “L’Afrique est l’avenir du monde”, génère du ressentiment chez les “perdants” qui se vengent par plusieurs moyens dont les coups d’Etat.

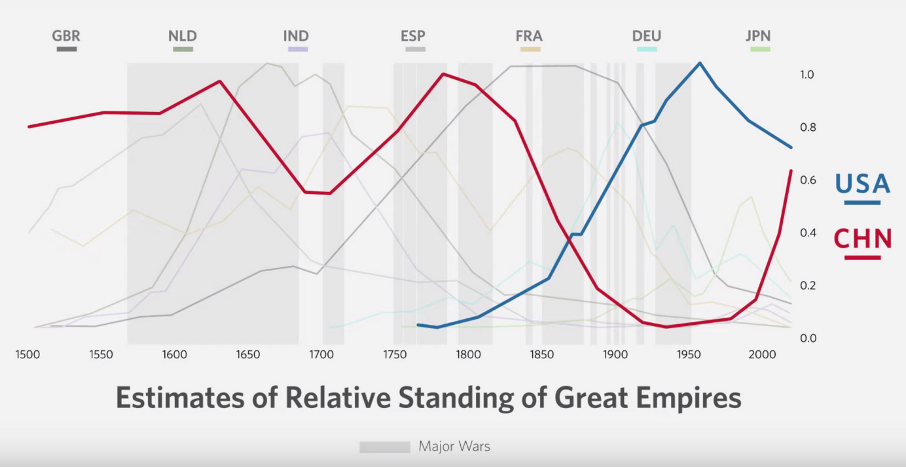

Les coups d’Etat en Afrique sont donc un phénomène “normal” dans le processus de consolidation des “nouvelles” structures politiques sur le continent. Nous savons de Hésiode qu’au commencement était le Chaos et qu’après, Zeus, triomphant de son père et de la race des géants et des Titans, s’impose en maître et instaure l’Ordre parmi les dieux et les hommes. Les coups d’Etat en Afrique donnent une impression de chaos. Mais, l’ordre est proche. Les Etats africains se consolident. Ils arriveront à maturité comme nous l’enseigne l’histoire des autres régions du monde. Je pèche, peut-être, dans ma conclusion par déterminisme historique.