Les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont passé la barre des 18 mois de vie. L’heure du bilan inaugural passée, les compteurs sont remis en marche. Il ne faut point s’arrêter, il faut accélérer, tant la route apparaît longue et laborieuse. Mais la pauvreté n’est pas une fatalité et ensemble les Hommes pourront rendre à l’humanité entière, le droit à la dignité, le droit à une vie décente. Car, comme l’avait compris Nelson Mandela, « La pauvreté n’est pas naturelle, ce sont les hommes qui la créent et la tolèrent, et ce sont les hommes qui la vaincront. Vaincre la pauvreté n’est pas un acte de charité, c’est un acte de justice. ». La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des armes non négligeables à disposition, des outils des temps modernes qui peuvent s’appeler : TIC, les Technologies de l’Information et de la Communication.

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont passé la barre des 18 mois de vie. L’heure du bilan inaugural passée, les compteurs sont remis en marche. Il ne faut point s’arrêter, il faut accélérer, tant la route apparaît longue et laborieuse. Mais la pauvreté n’est pas une fatalité et ensemble les Hommes pourront rendre à l’humanité entière, le droit à la dignité, le droit à une vie décente. Car, comme l’avait compris Nelson Mandela, « La pauvreté n’est pas naturelle, ce sont les hommes qui la créent et la tolèrent, et ce sont les hommes qui la vaincront. Vaincre la pauvreté n’est pas un acte de charité, c’est un acte de justice. ». La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des armes non négligeables à disposition, des outils des temps modernes qui peuvent s’appeler : TIC, les Technologies de l’Information et de la Communication.

Comment les TIC, telles que nous les côtoyons de nos jours, peuvent-elles favoriser l’atteinte des ODD, en Afrique en particulier ? Telle est la problématique à laquelle le présent article se propose d’apporter des éléments de réponses pragmatiques.

Par choix, nous nous pencherons d’abord sur l’éducation et l’entrepreneuriat orientés TIC. Ensuite nous analyserons la corrélation entre les TIC, la femme et les ODD. Nous nous intéresserons enfin, à l’Intelligence Artificielle et son rapport au développement durable. Mais avant toute chose, nous présenterons un panorama rapide des ODD, un an après leur adoption.Sur la question des données, un article précédemment publié par L’Afrique des Idées mettait en exergue la nécessité de données fiables pour les ODD.

Les données sources du bilan inaugural sont issues du Rapport sur les objectifs de développement durable 2016

- Education technologique, start-up et ODD : une triangulaire qui marche !

L’apprentissage et l’appropriation du langage et des outils des nouvelles technologies, notamment par la gente féminine peuvent se révéler aussi nécessaires que porteurs. En effet, éduquer la jeunesse, celle féminine, en particulier dans un contexte africain, peut favoriser aussi bien l’objectif de l’éducation pour tous que celui de la réduction des inégalités entre les sexes : ODD 4 et 5. Cela peut également propulser l’entrepreneuriat féminine, l’emploi des femmes en général et la croissance (ODD 8).

Des initiatives naissent sur le continent africain, dans ce sens. C’est le cas notamment du mouvement #iamtheCODE et du programme WHISPA.

- Le mouvement #iamtheCODE

Le mouvement #iamtheCODE créé par Marième Jamme, a pour but de mettre en œuvre des actions visant à l’atteinte des ODD, par le biais de la science, la technologie, l'ingénierie, les arts, la mathématique et le design (STEAMD). Pour ce faire, il mise sur l’investissement dans les jeunes femmes à travers la formation technologique. L’objectif est d’initier à l’horizon 2030, 1 millions de filles et femmes au codage. Fort d’une méthodologie éprouvée, ce mouvement reconnu par ONU Femmes, travaille avec les gouvernements, les entreprises et les investisseurs pour faire des jeunes femmes, des leaders numériques. Une première édition de « SDGs Hackathon » co-organisé par #iamtheCODE et ONU Femmes en Novembre 2016 au Sénégal, a réuni une cinquantaine de filles formées aux techniques de codage.

« A movement has been launched, as we get girls interested in new technologies. The pilot that we organised in partnership iamtheCODE meet our desire and our commitment to helping women and girls, and especially it will allow us to achieve the Sustainable development Goals with inclusivity.»[1] – Oulimata Sarr, ONU Femmes

Brenda Katwesigye qui a bénéficié du programme de « mentorship » de #iamtheCODE, témoigne des avantages que les filles et femmes peuvent en tirer :

« I greatly benefitted from the iamtheCODE mentorship. On top of getting the drive and resources to learn how to code, I got a mentor who has held my hand through good times, tough times and periods of uncertainty. When you have some one that has walked your path before by your side, its almost like walking on a paved way. Tough things always get easier and entrepreneurship ceases to be a blind journey »[2]

Brenda Katwesigye – PDG de Wazi Vision

-

Le programme WHISPA

WHISPA (Women High Impact Startup Preparation Academy) est une initiative conjointe de TEKXL et de l’ONG EtriLabs qui s’est donnée pour mission : « La promotion des Technologies de l'Information et de la Communication dans l’éducation et pour le développement humain, économique et social en Afrique. ». Chaque année, une promotion de jeunes filles volontaires, est gratuitement formée aux rouages du numérique, dans le domaine de la programmation web, du marketing digital et du web design. Les plus endurantes et les plus méritantes des filles finissent l’aventure avec un bagage conséquent, un parchemin reconnu et des armes solides pour se lancer dans l’entrepreneuriat technologique.

Pour Senam Beheton, Directeur exécutif à Etrilabs : « Préparer adéquatement un petit nombre de femmes chaque année pour les startups en Afrique peut avoir un effet catalyseur sur l’ensemble de l’écosystème. A la fin de la première année, une cohorte de 25 jeunes femmes fera plus que doubler le nombre de talents actuellement disponibles dans la plupart des pays. En 3 ans, toutes choses considérées, le nombre de femmes peut égaler celui des hommes ayant des compétences similaires. Après cinq ans de formation, les femmes pourraient facilement dépasser les hommes pour ce qui est des programmeurs hautement qualifiés, des spécialistes du design, du marketing et d’autres compétences avancées nécessaires pour bâtir des startups réussies.

Une Afrique où la parité est facilement réalisée dans les équipes de startups, mieux, où les startups exclusivement féminines existent et prospèrent est possible. »[3]

Une « WHISPA » s’exprime : « Sans WHISPA, j’en serais pas arrivée là, je ne me serais jamais intéressée à la programmation, ni au design et encore moins au marketing. C’est grâce à WHISPA que j’ai pu travailler sur Save et que j’ai rencontré Aziz qui m’a permis de vivre cette merveilleuse aventure que fut le: MTN App Challenge 2015. (…) Avant WHISPA je ne savais même pas écrire une ligne de code malgré ma licence en informatique. Je pourrais même dire que la programmation ne m’intéressait pas. Mais en suivant la formation WHISPA j’ai trouvé un réel intérêt à la programmation et en plus de la programmation, WHISPA m’apprend le marketing et le design. Travailler sur Save était un exercice pour mettre en pratique mes acquis en programmation, marketing et design. »[4] – Hadjara IDRISS, Promotion WHISPA 2015, Co-fondatrice de Save – Co-fondatrice de mentorat.club

2- Le digital, la Femme et les ODD : une combinaison gagnante dans le monde de la Fintech

De la femme africaine qui épargne via son téléphone, sur le compte bancaire qu’elle a ouvert en quelques clics…

Diamond Bank et le Women’s World Banking ont compris une chose à laquelle ils travaillent ensemble depuis quelques années : Pour espérer atteindre le plein potentiel financier des zones émergentes et celles les moins avancées, il faut miser sur ceux qui sont en dehors du système financier formel. Il faut surtout aller à la rencontre des femmes qui, en 2012 n’avaient pas pour 74% d’entre elles au Nigéria, de comptes bancaires. Pourtant, ce sont elles qui animent les places de marché.

En 2012, ces deux institutions ont lancé le « BETA Savings Account », un produit d’épargne relavant du segment de la clientèle à faible revenu et, visant la population active sans comptes bancaires, surtout les femmes nigérianes, à la base. Le BETA way est simple : ouverture d’un compte bancaire en moins de 5 min sur téléphone portable, avec zéro dépôt initial. Des ambassadeurs de la banque vont rencontrer les femmes où elles sont, pour les initier à l’outil.

Le BETA Savings Account a eu du succès, très vite, auprès des femmes. En seulement 6 mois, il a enregistré 35000 ouvertures de comptes dont 40% par des femmes[5]. Elles ont voulu plus, par exemple épargner pour des causes précises comme une naissance, la scolarisation de leurs enfants. Le « BETA Target Savers Account » a été conçu pour répondre à ces attentes.

…à la femme 100% solvable qui obtient, par clics, un prêt pour développer ses affaires

Il faut noter que les femmes utilisatrices du BETA sont actives, souvent auto-employeurs dans l’informel ou non. Ce sont des opératrices qui ont besoin de ressources financières pour développer leurs activités; ressources auxquelles elles ont rarement et difficilement accès dans l’environnement bancaire traditionnel. Elles sont pénalisées par une distance physique, un déficit de confiance, l’illettrisme et l’absence de garanties solides. Là où la magie BETA va opérer, c’est bien au niveau du contournement assez spectaculaire de toutes[A1] ces barrières. La demande de prêt est tout aussi simple qu’un envoi de SMS. Aucune garantie n’est requise car la solvabilité est présumée sur la base de l’historique de dépôts du client. La réponse à la demande se reçoit sans délais par SMS et les fonds sont immédiatement disponibles sur le mobile. Testé en mode « projet » par Diamond Bank et le Women’s World Banking, il avait été très concluant avec un taux de remboursement de 100%[6].

Au final, que prouve le BETA ?

- que les femmes les moins « lettrées » peuvent rapidement s’approprier un service digital ;

- que les femmes peuvent faire d’un outil technologique, numérique ou digital, un usage à très forte valeur ajoutée pour elles (ex : santé, soins de maternité) et pour leurs proches (ex : scolarisation des enfants, survenances aux besoins vitaux), réduisant ainsi toutes les formes d’inégalité: ODDs 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 et 6

- qu’on peut faire confiance aux femmes, même celles sans garanties financières, en matière de prêt parce qu’elles battent beaucoup de records de solvabilité, contribuant ainsi au dynamisme de l’économie réelle et à la croissance économique : ODD 8 et 10

3- L’Intelligence Artificielle : De la pure fiction ? Du délire ? Un facilitateur de développement durable ?

L’intelligence Artificielle (IA) au cœur des débats et de l’actualité

L’IA fait l’objet de beaucoup de thèses relevant tant de la fiction que de la philosophie voire de la réalité proche. Il y a, entre autres, ceux qui n’excluent pas des scénarios à la « Matrix » ou à la « Terminator », ceux qui ont peur de la machine remplaçant l’homme notamment dans le monde professionnel et, ceux qui défendent « dur comme fer » les nombreux atouts de l’IA. Mais notre but ici, n’est pas d’arguer en faveur d’une théorie ou d’une autre mais plutôt de recourir à l’actualité récente, pour essayer de situer l’IA par rapport aux avancées pouvant impacter les ODD dans le bon sens. Ce qu’on peut dire est que l’IA se fait de plus en plus présente dans notre quotidien de manière perceptible ou moins visible dans certains cas. Les voitures autonomes, par exemple, en sont l’œuvre. En Août 2016, l’IA d’IBM, Watson a diagnostiqué chez une patiente japonaise, une forme de Leucémie rare que les médecins n’avaient pas pu détecter.

Les grands groupes technologiques investissent beaucoup dans l’IA auquel ils semblent fermement croire. Nombreux sont-ils à se lancer dans la lutte contre le cancer, au moyen d’IA.

Un « partenariat pour l’intelligence artificielle au bénéfice des citoyens et de la société » par les géants des TIC !

Le 28 septembre 2016, Amazon, Facebook, Google, IBM et Microsoft ont lancé le « Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society » qui vise à soutenir les bonnes pratiques en matière d’IA, à œuvrer pour une meilleure compréhension de l’IA et à offrir une plate-forme d’échanges et d’expression d’engagement.

Ce partenariat repose sur huit (08) principes qui portent la promesse de l’IA, d’accroitre la qualité de vie des hommes et d’aider l’humanité à faire face à ses grands défis mondiaux comme le changement climatique, la faim, les inégalités, la santé et l’éducation (pouvant impacter plusieurs objectifs comme ODD 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 10 et 13).

Les dirigeants du monde parlent peu de l’IA mais récemment, la maison blanche d’Obama a marqué un grand pas en sortant un rapport sur l’IA.

L’administration OBAMA sur la question de l’IA

Dans une longue interview accordée au MIT et diffusée en Octobre 2016 par WIRE, le 45ème Président des Etats Unis s’était prononcé sur l’IA en exposant sa vision des avantages et des enjeux qu’il peut porter. Pour Barack OBAMA, il importe de faire la différence entre l’IA générale et l’IA spécialisée. Cette dernière utilisant des algorithmes et des ordinateurs pour réaliser des taches extrêmement complexes. Rappelant la présence remarquable de l’IA dans notre quotidien, touchant par exemple aux domaine de la médecine, des transports et de l’énergie, il a souligné que l’IA peut ouvrir la voie à beaucoup d’opportunités et favoriser la prospérité, mais qu’il peut également faire place à d’autres préoccupations :

« We’ve been seeing specialized AI in every aspect of our lives, from medicine and transportation to how electricity is distributed, and it promises to create a vastly more productive and efficient economy. If properly harnessed, it can generate enormous prosperity and opportunity. But it also has some downsides that we’re gonna have to figure out in terms of not eliminating jobs. It could increase inequality. It could suppress wages. » – Barack OBAMA, Ancien Président des Etats- Unis

Il est indéniable que l’IA soulève une grande question d’éthique et de responsabilité qu’il faut pouvoir reconnaitre et encadrer. Dans ce cadre, la Maison Blanche a publié le 12 Octobre 2016 un rapport sur l’IA portant 23 recommandations générales.La question de l’IA ne paraît pas encore d’actualité en Afrique mais il peut être intéressant de s’y pencher.

Delphine Anglo

[4] Becoming Nigeria’s “bank for everyone,” starting with women – By: Women’s World Banking on November 7th 2016

[5] Becoming Nigeria’s “bank for everyone,” starting with women – By: Women’s World Banking on November 7th 2016

Les mesures visant à lutter contre le tabagisme et l’alcoolisme rencontrent le plus souvent des difficultés, voire une opposition compte tenu du caractère tutellaire et intime de la santé. Conscients de ces logiques culturelles et sociales, les pouvoirs publics ont développé en marge des critiques, une pensée politique emprunt de paternalisme visant à « atteindre un bien qui n’est pas reconnu comme tel par les personnes dont on veut du bien »

Les mesures visant à lutter contre le tabagisme et l’alcoolisme rencontrent le plus souvent des difficultés, voire une opposition compte tenu du caractère tutellaire et intime de la santé. Conscients de ces logiques culturelles et sociales, les pouvoirs publics ont développé en marge des critiques, une pensée politique emprunt de paternalisme visant à « atteindre un bien qui n’est pas reconnu comme tel par les personnes dont on veut du bien »

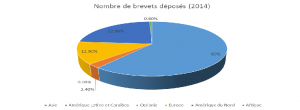

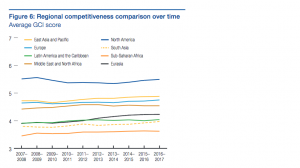

En 2000, le Conseil des Ministres de l’Union Européenne, avec la Déclaration de Lisbonne, proclame sa volonté de « faire de l’UE, l’économie de la connaissance, la plus compétitive et la plus dynamique du monde », montrant ainsi l’importance donnée par les pays occidentaux à cette économie. En effet, à notre époque, caractérisée par les technologies et la diffusion de l’information qu’elles permettent, ainsi que par l’importance des services dans les économies, le capital immatériel apparaît comme un élément incontournable de la croissance économique.

En 2000, le Conseil des Ministres de l’Union Européenne, avec la Déclaration de Lisbonne, proclame sa volonté de « faire de l’UE, l’économie de la connaissance, la plus compétitive et la plus dynamique du monde », montrant ainsi l’importance donnée par les pays occidentaux à cette économie. En effet, à notre époque, caractérisée par les technologies et la diffusion de l’information qu’elles permettent, ainsi que par l’importance des services dans les économies, le capital immatériel apparaît comme un élément incontournable de la croissance économique.

Durant l’Antiquité, l’historien Hérodote décrit que «L’Egypte est un don du Nil.» En effet, ce fleuve a joué un rôle majeur dans le développement de ce pays d’Afrique du Nord tant dans l’agriculture que le transport et a conditionné la vie de ses habitants dans les domaines sociaux et économiques. Au début du 20ème siècle, l’octroi par le tuteur britannique d’un Traité établissant un droit sur l’ensemble du Bassin du Nil, la reconnaissance, 10 ans plus tard par l’Italie, d’un droit supplémentaire sur le bassin du Nil éthiopien et la construction de grands barrages, comme à Assouan, lui ont permis de devenir la puissance régionale dans cette partie du monde. Toutefois, les récentes crises politiques intérieures, l’affaiblissement de son économie survenu après le printemps arabe, mais surtout, la ruée contemporaine vers l’électricité amorcée par certains pays voisins, notamment l’Ethiopie, remet en cause cette hégémonie.

Durant l’Antiquité, l’historien Hérodote décrit que «L’Egypte est un don du Nil.» En effet, ce fleuve a joué un rôle majeur dans le développement de ce pays d’Afrique du Nord tant dans l’agriculture que le transport et a conditionné la vie de ses habitants dans les domaines sociaux et économiques. Au début du 20ème siècle, l’octroi par le tuteur britannique d’un Traité établissant un droit sur l’ensemble du Bassin du Nil, la reconnaissance, 10 ans plus tard par l’Italie, d’un droit supplémentaire sur le bassin du Nil éthiopien et la construction de grands barrages, comme à Assouan, lui ont permis de devenir la puissance régionale dans cette partie du monde. Toutefois, les récentes crises politiques intérieures, l’affaiblissement de son économie survenu après le printemps arabe, mais surtout, la ruée contemporaine vers l’électricité amorcée par certains pays voisins, notamment l’Ethiopie, remet en cause cette hégémonie.